Le phare de Ploumanach, situé au nord de Perros-Guirec dans les Côtes-d'Armor • Adobe Stock 143210933

En été, les températures grimpent, l’air semble figé et le moindre effort peut s’avérer pesant. C'est le moment idéal pour s'installer près de l'eau.

Au Relais Amical Clermontois, Julie, étudiante en master, consacre une partie de son temps libre à rendre visite à une personne âgée...

Depuis toujours, les phares guident les marins dans la nuit et leur permettent d'avancer en toute sécurité. Comme eux, d'autres lumières viennent...

Véritables tours de pierre battues par les vents, les phares se dressent à la lisière du monde habité, ou trônent en pleine mer à plusieurs milles marins des côtes. Quand tout s’efface dans l’obscurité ou quand la tempête vient, ils veillent, fidèles et obstinés, marquant les côtes de leur ponctuation lumineuse. Leurs feux guident les marins égarés, signalent le danger ou rassurent ceux qui regagnent la terre.

À l’heure des GPS, des dispositifs de télécommunication et des satellites, les phares défient le temps par leur présence têtue. Ces ouvrages techniques et savants sont autant de vigies qui incarnent à la fois la science et le courage, la solitude et la solidarité. Ils évoquent aussi la tempête, la brume et la solitude des gardiens. Ils matérialisent aussi une promesse de retour au bercail, loin du tumulte des éléments.

Depuis des millénaires, les phares inspirent les poètes et font rêver les enfants. À maintes reprises ils ont changé de forme et de taille, tirant profit des progrès technologiques réalisés en optique, sans jamais perdre leur mystère. Souvent faits de pierre, parfois de métal, les phares sont des maisons de feu, de lentilles et de silence, qui témoignent de la volonté des hommes et de la fragilité des navires.

L’histoire connue des phares débute en Égypte hellénistique, vers 280 avant notre ère, sous le règne de Ptolémée Ier. Aux abords du port d’Alexandrie, les naufrages fréquents malmenaient la volonté royale d’établir une thalassocratie. Sur l’île de Pharos, battue par les vents – devenue aujourd’hui une péninsule rattachée au continent –, au moins quinze ans de travaux furent nécessaires pour ériger une tour colossale, haute de plus de cent mètres, destinée à guider les navires marchands et militaires qui se dirigeaient vers Alexandrie. Au sommet de cette "tour à feu", la lueur d’un brasier, entretenue de jour comme de nuit, était amplifiée par de grands miroirs de métal poli. Le phare d’Alexandrie, considéré comme l’une des Sept Merveilles du monde antique, inaugura une longue lignée de sentinelles lumineuses qui furent progressivement édifiées sur les côtes du globe.

Dès l’Antiquité, les risques de naufrages conduisirent les hommes à multiplier les feux de signalisation le long des rivages les plus fréquentés. Sur les hauteurs des ports, on alluma des feux de bois, d’huile ou de charbon, simples points lumineux destinés à rassurer les marins ou à les orienter dans la brume. Ces dispositifs rudimentaires, souvent installés dans des tours ou sur des promontoires naturels, marquèrent les balbutiements de la signalisation maritime.

Au Moyen Âge, quelques ports fortifiés d’Europe – en Angleterre, en Italie, ou sur les côtes atlantiques françaises – installèrent des tours à feu au sommet desquelles on brûlait du charbon ou de l’huile. Ces installations modestes étaient rarement entretenues et la plupart furent abandonnées durant des décennies. La mer était à cette époque une redoutable inconnue, immense et inquiétante, imprévisible et menaçante. Les techniques de navigation étaient imprécises et s’appuyaient sur des connaissances jalousement gardées, transmises avec parcimonie entre marins.

De l’Antiquité jusqu’au début du XVIIe siècle, les phares connurent peu de perfectionnements. Il fallut attendre la Renaissance pour que la lumière des phares prenne son essor, portée par la multiplication des routes maritimes et le développement du commerce. Les États prirent conscience de l’importance vitale d’une signalisation fiable. Simples brasiers protégés du vent, suspendus à des mâts ou installés dans des lanternons en verre moins vulnérables aux intempéries, les premiers fanaux apparurent le long des côtes, émettant des signaux lumineux en direction du large.

En France, au XVIIe siècle, Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV et contrôleur général des finances, initia un embryon de réseau de signalisation lumineuse le long du littoral. Mais la véritable révolution eut lieu au XIXe siècle, sous l’impulsion d’un régime impérial bien décidé à maîtriser les côtes, les vents, et la lumière elle-même.

Au tournant du XIXe siècle, la France entra dans une nouvelle ère. Napoléon Bonaparte, Premier Consul puis Empereur des Français, s’attacha à moderniser le territoire pour affirmer la puissance de l’État, y compris sur les mers. Sous son impulsion, l’administration centrale reprit en main l’organisation du réseau des phares, jusqu’alors morcelé et souvent négligé. Il s’agissait de sécuriser les côtes, de protéger la flotte marchande, de faciliter les liaisons entre les ports d’Empire, de Brest à Toulon, de Bordeaux à Anvers.

En 1811, une Commission des phares fut instituée, réunissant savants, ingénieurs et officiers de marine. Il fut décidé de dresser un plan d’équipement cohérent qui consistait à répartir les points lumineux selon les besoins de la navigation et à définir des normes techniques en matière de construction et d’exploitation des phares. L’Empire voulait établir un réseau unifié, à l’échelle nationale, doté d’une hiérarchie claire entre les feux principaux et les fanaux secondaires. À l’ordre militaire en place, on ajouta une volonté d’ordre lumineux, la France voulant éclairer ses côtes comme on balise un empire.

En 1819, Augustin Fresnel, brillant physicien, discret et méthodique, vint durablement bouleverser l’histoire des phares. Il parvint à mettre au point un nouveau système optique pour démultiplier le faisceau lumineux émis par un brûleur ou par un brasier. À l’époque, la lumière des phares était faible, limitée par les capacités des réflecteurs et la densité réduite des sources d’éclairage.

En 1822, Fresnel conçut une lentille à échelons formée d’anneaux concentriques taillés avec une extrême précision. Ce dispositif devait permettre de concentrer une source lumineuse en un faisceau puissant, aisément orientable. Grâce à ses travaux, la portée des phares en mer passa de quelques kilomètres à plus de 30 kilomètres. L’invention de Fresnel fut testée en 1823 au phare de Cordouan où elle fut immédiatement adoptée. Puis elle se diffusa dans toute l’Europe ainsi qu’aux États-Unis. Elle marqua une rupture décisive, un saut technologique comparable à l’invention de l’imprimerie ou de la machine à vapeur. Bien qu’il disparût prématurément, à l’âge de 39 ans, Fresnel laissa une empreinte immense, la grande majorité des phares utilisant des lentilles qui portent son nom et sont autant de symboles de rigueur scientifique et de beauté fonctionnelle.

Parmi les figures tutélaires de l’épopée des phares, Léon Bourdelles occupe une place toute particulière. Fort justement surnommé Monsieur Soleil, Bourdelles fut durant près d’un demi-siècle l’un des grands artisans de la modernisation du réseau français des phares et des balises. Né à la fin du XIXe siècle, cet ingénieur passionné consacra toute sa vie à améliorer la puissance, la portée et la fiabilité des dispositifs de signalisation marine. Son célèbre surnom, affectueux et lumineux, lui fut attribué par ses collègues en raison de son inlassable engagement à faire briller les côtes de France, mais aussi pour son tempérament chaleureux et sa foi dans le progrès. Sous son impulsion, de nombreux phares furent automatisés, modernisés, ou reconstruits après les destructions de la Seconde Guerre mondiale. Il considérait chaque tour de feu comme un organisme vivant, dont il fallait comprendre le rythme, écouter les plaintes et entretenir les organes. Selon lui, un phare devait être à la fois une machine précise et un lieu habité, porteur de plusieurs générations de mémoires humaines. Visionnaire, rigoureux et poétique à sa manière, Monsieur Soleil laissa dans le cœur de ses équipes un souvenir aussi vif qu’un éclat de lanterne au milieu de la nuit.

Vous pouvez télécharger et imprimer une fiche contenant toutes les réponses

Au début du XXe siècle, le littoral français comptait un bon millier de phares et lanternes. Le développement des télécommunications, le guidage des navires par satellite et le GPS civil, apparu en 1991, ont progressivement remplacé les lampions solitaires et les tours de feu. Parmi les cent cinquante phares qui résistent encore aux intempéries, aux mouvements géologiques et à la modernisation de la navigation, vingt-cinq trônent au large et suscitent l’engouement des visiteurs. Ces "phares en mer" témoignent de l’ingéniosité humaine qui tutoie l’acharnement. Semblables à des géants dressés au milieu des flots, ces "enfers" - comme les appellent volontiers leurs gardiens -, défient la nature et se rient des éléments, loin des abris côtiers. Construites sur des rochers saillants, ces tours à feu ne se contentent pas de signaler la côte voisine mais avertissent les marins de la présence d’un danger situé en pleine mer, tandis que la brume dissimule souvent les récifs et que les coups de boutoirs de la houle peuvent avaler d'un coup un imposant navire.

La construction de chaque phare en mer fut toujours un exploit. Il fallut tout d’abord étudier avec le plus grand sérieux la logique complexe de l’écueil, en mesurer l’envergure pour dessiner à marée basse les contours d’une base solide. Le transport des hommes, des outils et des matériaux de construction, dans des conditions météorologiques rarement favorables, exigea patience, méthode et détermination. Sur chaque chantier, on ne pouvait guère travailler plus de quelques heures par marée et seulement une dizaine de jours par mois. Des générations d’ouvriers se relayèrent, logeant à bord de bateaux ou dans des baraques précaires, risquant leur vie à chaque traversée, bravant le danger lors des tempêtes et des coups de vent, hissant les blocs de granit à la force des bras avant de les ajuster avec une précision d’orfèvre, pour garantir la résistance de l’édifice face à la fureur des éléments.

Le phare d’Ar-Men, surnommé "l’enfer des enfers", incarne à lui seul cette folie de pierre et de lumière. Situé au large de l’île de Sein, battu par les courants violents du Raz de Sein, sa construction débuta en 1867 et ne s’acheva qu’en 1881. Quatorze ans furent donc nécessaires pour édifier une tour haute de trente-trois mètres, au sommet d’un rocher immergé vingt heures par jour. Les ouvriers n’y posèrent pied qu’au bout de cinq ans d’efforts. Quand, enfin, le feu d’Ar-Men s’alluma, ce fut à la fois une victoire technique, une prouesse humaine et une promesse de sécurité pour des générations de marins.

D’autres phares en mer, en France comme à l’étranger, relèvent du même héroïsme, à l'instar de La Jument, Kéréon et Cordouan. Chacune de ces forteresses habitées possède sa silhouette, sa légende, ses histoires de gardiens et ses récits de tempêtes. Souvent considéré comme le "roi des phares", posé à l’embouchure de la Gironde, entre Royan et le Verdon, le phare de Cordouan fascine les visiteurs par son impressionnante solitude verticale, son enracinement au cœur de l’hostilité, et son endurance silencieuse. Fièrement rivé à sur son socle rocheux, cerné par l’océan, c’est l’un des plus anciens phares français. Son histoire débuta à la fin du XVIe siècle, lorsque Henri IV confia sa construction à l’ingénieur Louis de Foix. Le chantier de ce monument royal, symbole de puissance et de majesté, dura près de trente ans. Avec ses galeries, sa chapelle et ses voûtes de pierre dans le style Renaissance, Cordouan se distingue autant par sa fonction que par sa beauté. Conçu pour être habité, visité et admiré, cet édifice est bien plus qu’une simple tour de guet. C’est un phare-palais, ancré dans la tradition humaniste. Le roi voulut lui attribuer une dimension symbolique et spirituelle, emblématique du rayonnement de la France. En son sein, les architectes bâtirent une chapelle royale, ornée de vitraux et dotée d’un autel, où l’on pouvait célébrer la messe. Cet espace consacré, unique dans l’histoire des phares, témoigne de l’idée qu’éclairer les hommes, c’était aussi veiller sur leur âme, la lumière du phare devenant, en quelque sorte, une lumière de raison, de foi et de souveraineté.

Au fil des siècles, il fut modifié, renforcé et modernisé. En 1823, la toute première lentille de Fresnel y fut testée, marquant une étape décisive dans l’histoire de l’optique. Ce laboratoire grandeur nature joua un rôle clé dans le développement et l'adoption des innovations techniques, tout en étant le témoin vivant d’un patrimoine maritime en constante mutation. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, surnommé depuis des siècles le "Versailles de la mer", le phare de Cordouan incarne la dimension monumentale, symbolique et savante de l’architecture maritime française.

À la fois veilleurs, techniciens de maintenance, hommes à tout faire et guetteurs de tempêtes, les gardiens de phare ont toujours inspiré le respect et suscité l’admiration. Ces "marins immobiles" n’arpentaient pas les flots mais veillaient sur eux, installés dans des vigies de pierre tourmentées par les bourrasques. Chaque gardien connaissait la mer comme on connaît le visage d’un être cher, dans ses colères comme dans ses silences. Vivant dans un isolement presque total, au rythme du balai des marées, le gardien de phare ne chômait pas. Réglant le cours de son existence sur la mécanique lumineuse, il acceptait littéralement de vivre au service de la lumière. Ses jours et ses nuits n’avaient rien d’une retraite contemplative. À chaque quart, il devait surveiller le bon fonctionnement du mécanisme rotatif, vérifier le niveau et la qualité du carburant (huile, pétrole, puis gaz), nettoyer les lentilles, graisser les engrenages, noter les relevés météorologiques et guetter les signaux de détresse. Dans les phares en mer, la relève n’avait lieu que tous les quinze jours, voire seulement une fois par mois.

En hiver, les tempêtes secouaient la tour comme une coque de noix et le phare se mettait à vibrer dans un vacarme inquiétant qui contrariait le sommeil des gardiens. L’humidité s’infiltrait partout, le sel rongeait la peau. La solitude et un sentiment d’enfermement parvenaient à briser les esprits les plus tenaces. Pourtant, nombreux furent les gardiens qui aimèrent cette existence hors du temps, faite de routines, de menus travaux et d’observations patientes. Vivant à part, le gardien était semblable à un trait d’union entre la terre et les marins, entre l’humanité et le tumulte du monde.

Certains phares en mer abritaient plusieurs gardiens et pouvaient même loger tout une famille. Alors, de quart en quart, on y partageait les tâches, les repas, les peurs et les silences. Des liens forts, parfois fraternels, naissaient dans ces lieux retirés.

Le phare du Tévennec, situé à l’entrée de la baie des Trépassés dans le Finistère, suscite la méfiance des gardiens les plus aguerris. Construit en 1875 sur un minuscule îlot balayé par les vents, ce "phare de la mort", comme certains se plaisent à le désigner, a acquis une sinistre réputation. Les premiers gardiens envoyés sur place y auraient entendus des voix étranges, des cris venus de nulle part. Certains ont été pris de crises de folie après quelques nuits passées sur place. Un gardien, isolé durant une tempête, aurait été retrouvé hagard, incapable de prononcer un mot. En tout, plus de dix gardiens de Tévennec se sont donné la mort tant les conditions psychologiques étaient éprouvantes au phare.

À la fin du XIXe siècle, pour éviter que les gardiens ne sombrent dans la folie, on autorisa pour la première fois l'installation d'un couple à Tévennec, dans l'espoir de réduire le poids de la solitude. Ce fut un soulagement temporaire, mais le phare continua de nourrir son aura de mystère. Aujourd’hui encore, Tévennec est entouré de légendes au point que certains marins évitent de s’en approcher par superstition.

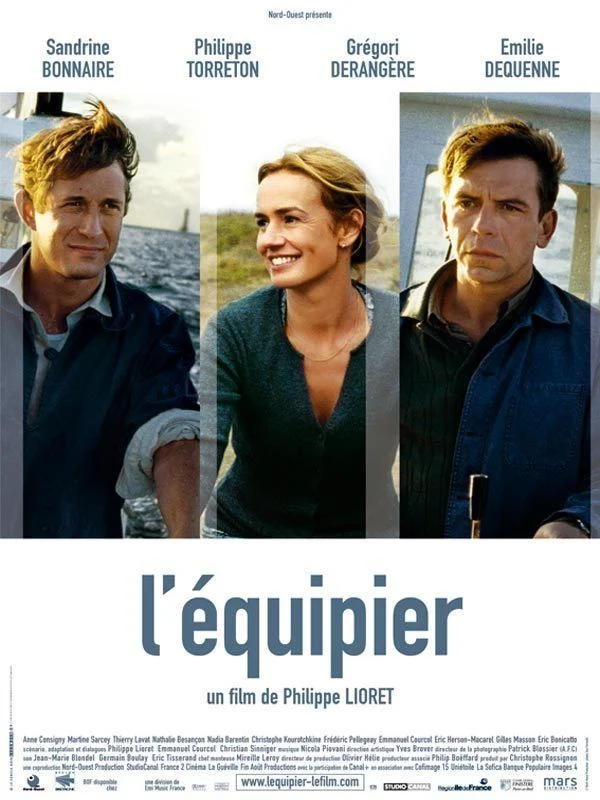

Sorti en 2004, le film L’Équipier de Philippe Lioret mêle secrets de famille et mémoire de gardiens de phares. L'intrigue se déroule dans les années 60, principalement dans l'enceinte du phare de La Jument, situé au large de l’île d’Ouessant. Un nouveau venu perturbe l’équilibre fragile du phare et fait naître des tensions entre les habitants de l'île. Et un drame se noue, dans cet univers clos, perdu en mer d'Iroise. Porté par une photographie splendide qui sert une atmosphère magnétique, L’Équipier rend hommage à l'histoire des phares ainsi qu'aux hommes qui y vécurent. Tourné en partie sur l’île d’Ouessant et inspiré d'authentiques récits de gardiens, ce film restitue avec justesse la beauté austère des côtes finistériennes et les conditions de vie des gardiens de phares en mer.

À partir des années 1980, la modernisation des systèmes de navigation, l’électronique embarquée et la généralisation de l’énergie solaire ont rendu inutile toute présence humaine dans les phares. Les derniers gardiens ont dû quitter leurs tours de feu dans les années 1990, certains ayant lutté jusqu’au bout pour rester en poste, d’autres ayant consigné leurs souvenirs dans des carnets ou dans des livres. La modernisation a signé la fin d’un métier séculaire aux accents de sacerdoce.

Bien plus qu’un outil de navigation, le phare fut longtemps un emblème de puissance, un geste d’autorité posé sur le rivage. À chaque époque, il permit de marquer un territoire, de protéger les échanges et d’affirmer la présence d’un État. Ériger un phare, c’était autant un projet d’ingénierie qu’un acte de souveraineté.

Dès l’Antiquité, le phare d’Alexandrie signalait au monde la richesse et le rayonnement de l’Égypte hellénistique. À la Renaissance, le phare de Cordouan affirmait l’autorité des rois de France sur les eaux de l’Atlantique, tandis que, sous l’Empire, Napoléon fit des phares les piliers d’un réseau national destiné à sécuriser les côtes, à garantir le commerce et à surveiller les frontières maritimes. Chaque feu allumé devint un point de contrôle, un poste avancé du pouvoir central.

Le phare matérialise aussi l’idée d’ordre rationnel et de lumière maîtrisée. Il incarne la victoire de la science sur l’obscurité, celle de l’organisation sur le chaos. La lentille de Fresnel, avec sa rigueur géométrique et sa transparence parfaite, illustre cette volonté de dominer l’invisible, de projeter une lumière réglée, normée et codée, une lumière d’État.

C’est pourquoi le phare figure en bonne place sur les anciens timbres-poste, les médailles de l’administration des phares et balises, et les frontispices de certains manuels nautiques. C’est un monument de pierre et de symboles, ancré dans l’imaginaire républicain comme une promesse de progrès et de sécurité. Aujourd’hui encore, bien qu'inhabité, le phare continue de rayonner et conserve son pouvoir d’évocation.

Les phares ont changé de rôle, quitté leurs habits d’urgente nécessité pour devenir, peu à peu, des objets de mémoire et de contemplation qui éclairent les esprits, nourrissent l’imaginaire et intriguent les rêveurs.

Les cent cinquante derniers phares qui ponctuent le littoral français ont été automatisés ou sont désaffectés. Mais ces monuments de pierre résistent à l’oubli. Grâce à l’engagement de collectivités locales, d’associations, de conservateurs et de passionnés, de nombreuses tours de feu ont fait l’objet de restaurations exemplaires, visant à les protéger des embruns, de la corrosion, et surtout de l’indifférence.

Certains sont devenus des musées maritimes, à l’instar du phare de l’île Vierge, au large du Finistère, dont la lanterne en opaline attire les curieux par centaines. D’autres accueillent des expositions, des ateliers artistiques et même des concerts intimistes. Quelques-uns ont été transformés en chambres d’hôtes, ouvertes aux amateurs d’évasion. Passer une nuit dans un phare, c’est dormir dans le souvenir de la lumière d’antan, bercé par le souffle du large, dans une solitude choisie.

Mais ces reconversions soulèvent de nombreuses questions à propos de l’entretien de tels monuments isolés, parfois inaccessibles par voie terrestre. Comment préserver leur intégrité historique sans les figer dans un passé révolu ? À l’heure où le tourisme s’accélère et où les usages du littoral évoluent, les phares invitent à repenser notre rapport au temps long, à la transmission, à la beauté brute des côtes.

De nouveaux enjeux écologiques se sont invités dans cette équation du devoir de mémoire. Plusieurs projets visent à réhabiliter les phares avec des matériaux durables, à recourir à l’énergie solaire pour entretenir leur lumière, ou à faire de leur isolement un modèle de sobriété énergétique. Le phare, naguère symbole de puissance technologique, devient alors un laboratoire discret d’écologie patrimoniale.